——定襄縣馬家窯村發(fā)展紅色旅游帶動村民致富記

本報實習記者 高君

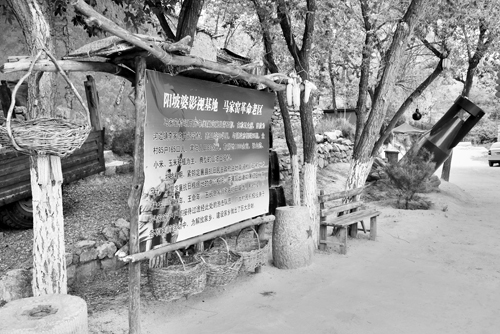

圖為定襄縣馬家窯村將舊窯洞院落開發(fā)成紅色旅游基地

石頭鋪就的小巷七彎八繞。頹圮的院墻�,殘缺的老屋�����、窯洞隨處可見�����。高大的榆樹�����、棗樹、杏樹�、梨樹……樹皮斑駁,遮天蔽日�����。正午時分�,傳來幾聲雞鳴狗吠,打破了山村的寂靜�����。

這是定襄縣河邊鎮(zhèn)馬家窯村�����,也是忻州貧困山村的縮影�。就是這個閉塞�����、落后�����,常住人口只有三十幾人、村民平均年齡六十多歲的偏僻小山村�����,最近陡然間熱鬧了起來——忻州�����、定襄�����、原平�����、太原的游客扶老攜幼來到村里�����,親身體驗當年抗日根據地的情境�,走的時候還不忘采購些村里產的小米、雞蛋一類綠色農副產品�。

在下鄉(xiāng)精準扶貧的第一書記牛世偉的帶領下,馬家窯村發(fā)揮旅游業(yè)綜合性強�、關聯度高、拉動力大的產業(yè)優(yōu)勢,探索出了一條通過發(fā)展鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游�����、增強自身造血功能進而脫貧致富的新路子�����。

一個貧困山村的昨天

馬家窯村位于定襄縣城東北30公里處�。雖說全村總戶數有85戶,總人口有165人�����,但這只是統(tǒng)計表上的數字�。年輕人四處打工、娃娃們外出上學�����,眼下村里的常住人口不到40人�,倒有36戶低保戶�,6戶五保戶,有的老人一輩子沒有進過縣城�����。全村耕地776畝,可全是靠天吃飯的山坡地�����。

去年8月�����,30歲的定襄縣住建局城管執(zhí)法大隊黨員干部牛世偉�,擔任下鄉(xiāng)精準扶貧的第一書記進村后,做的第一件事是走訪村民�。一年后,說起當時的感受�����,牛世偉仍然心有余悸:“全村不管是平房還是窯洞�,幾乎百分之百都是危房?!庇袔讘舸迕窦业膲Ρ冢芽p寬到他一個拳頭都伸得進去�����。

破窯爛房不說,村民吃水也是個大問題�。馬家窯村沒水,和鄰村共用的一處水源�����,水少人多�����,村民需要起很早就去排隊�����。有些力氣的挑著鐵桶擔水�,上了年紀挑不動的只能拄著拐杖背個小水壺一趟又一趟。住得遠的�,挑一擔水來回3里地也不止。有時候�,半天的功夫都用在排隊擔水上。

吃水困難�����,交通也不便利�����,村子離最近的城鄉(xiāng)公交站點有20多里�,村里有些人一輩子都沒進過縣城。

村里留不住年輕人�����,老人們腿腳不利索�����,有了垃圾往往都是推開大門就往外扔�。時間一長,村里的垃圾堆得到處都是�。一到夏天,蒼蠅成群�����。別說是外面有人來�,本村人自己都待不下去。

圖為馬家窯村發(fā)展紅色旅游場景

第一書記帶來了紅色旅游

馬家窯村的紅火熱鬧�,是從今年“五一”開始的?����;貞浧甬斕斓那榫埃迕駛兤咦彀松?。

“活這么大歲數了,從來沒見過這么多人�。”

“當天來的車從村口一直排到村里�,真是開了眼界了?!薄?/p>

村里負責旅游服裝室的一位工作人員介紹,人最多的時候�,80多套服裝都租出去了,游客還是源源不斷涌來�。

當初,牛世偉進村摸清情況后�����,首先解決村民的吃水問題�。去年深秋,村頭修起了蓄水池�����,安裝了水泵�,終于將深溝里的山泉水引進了村里�����。之后�����,村黨支部、村委會又分兩批給每家每戶分發(fā)了雞苗�����,家家戶戶都養(yǎng)起了家雞�����,家雞蛋比以往的紅雞蛋能賣出更高的價錢�。

村民吃水不愁了,賣雞蛋也能打鬧個零花錢�,但怎樣才能讓村民真正脫貧致富?牛世偉常常輾轉反側�、夜不能寐。

“先要賺人氣�����,人氣旺了,財氣自然就來了”�,這是牛世偉接受記者采訪時說過的一句話。他回憶說�,剛來馬家窯村時,在村口經??吹揭惠v輛小車呼嘯而去,人們這是去臨近的繼承村——郭繼成是定襄縣抗戰(zhàn)時期游擊隊隊長�����,是晉察冀邊區(qū)有名的抗日英雄�����,英勇犧牲后�����,黨和政府為紀念他�����,將烈士所在的村命名為繼成村�。牛世偉就想,馬家窯村也是革命老區(qū),有豐富的紅色資源�,為什么不能發(fā)展紅色旅游?

他把這個大膽的想法向大伙兒提出來之后�����,大部分村民們表示支持�,也有一些村民有顧慮:從來都是靠天吃飯,現在突然要搞旅游�,要是沒人來怎么辦�?幾十萬投資進去會不會打了水漂?

擔心歸擔心�,可鄉(xiāng)親們已經認準了牛世偉人品和本事。一位大娘接受采訪時說:“年三十兒家家都在包餃子�,可俺村兒這第一書記不回城,走東家到西家忙著慰問�,還給回村過年的娃娃們包了紅包。牛支書幫咱搞旅游致富�,任誰也得支持?����!?/p>

村民們有力氣的出力氣�����,有東西的拿東西。現在進村看到的一些景點裝飾�,如當年用的竹籮筐、陶瓷水甕�、磨盤……都是村民們從自己家里無償拿出來的。在建設過程中�����,村“兩委”的原則是�����,能用村里勞力的就絕不外雇�,然后給予報酬。一時間�,幾乎全村人都組織動員起來,像當年“支前”那樣都投入到了“戰(zhàn)斗”中來�����。

“為了更好地還原當時抗日根據地的情境�����,紅旗、沙袋�、彈藥箱等道具都是用舊物改裝的,這樣更符合人們對于那個時代的記憶�����,能給游客更真實的感受�����。這也是馬家窯村不同于別處紅色旅游基地的一個突出特點�����?!本皡^(qū)負責人劉志強說�,“景點建設把握兩點,一是不做作�����,二是真實�。村里沒有進行大規(guī)模的翻新,除資金有限的因素外�����,主要是不想破壞村子原本的自然風貌?����!?/p>

馬家窯村的明天

走近馬家窯村�����,離村子還有一段距離�,就能聽見慷慨激昂的抗戰(zhàn)歌曲。從村口進村的一段道路�,兩旁都插著紅旗,還有穿著八路軍服裝站崗的“哨兵”�����。進村之后�,村屋的墻上,小巷的石壁上�����,電線桿上貼著當年抗戰(zhàn)的標語�����。游客只要花10元錢,就能在更衣室根據自己的喜好試穿當年八路軍�、民兵、老百姓等各種角色的服裝�。可以“站崗放哨”�,可以在戰(zhàn)壕里“ 瞄準射擊”,可以揮舞大刀“ 沖鋒陷陣”……

村里負責人介紹�,馬家窯村從今年“五一”開始迎客。周末雙休日游客比較集中�,平時游客不太多,但每天都有�,陸陸續(xù)續(xù)的。5月19日中國旅游日和端午節(jié)那幾天�����,游客主要來自周邊村子和定襄縣城�。隨后�����,忻州�����、原平的游客就多了起來,前些日子還來了一個太原的旅游團�。這幾天,忻州的一個三�、四十人的旅游團和太原的一個老年人“夕陽紅”團提前預約,正準備過來�����。

“我今天帶孩子過來踩踩點兒�����,準備過兩天帶朋友們一起來玩兒�。”一位父親帶著孩子穿著八路軍的服裝坐在敞篷軍車里拍照�,他說,“帶孩子來�����,主要是為了讓他感受一下那個年代的艱苦�����,珍惜當下來之不易的生活?!?/p>

一群姑娘穿著八路軍女戰(zhàn)士的服裝拍照。同行的小伙子告訴記者�����,他已經是第三次來了�����,這次一共帶了六個朋友過來�����,其中有的是第一次來�,也有來過幾次的?����!案杏X特別好�����,這種旅游的形式新穎�����,既符合現在年輕人拍照�、拍小視頻的心理,也能在角色中體驗當年抗戰(zhàn)的艱苦�����?����!?/p>

“來的人各行各業(yè)的都有�����,農民�、學生、教師�����、機關干部�����。還有一個曾經打過仗的老革命,是兒女們開車一起來的�����。老人穿上八路軍軍裝�,持槍敬禮拍照,現場特別感人�。”劉志強說�,“游客還和村里的老人們合影,他們中有些人一輩子沒照過相�����,可激動了�����?!?/p>

“農活兒不忙的時候,來這兒打打零工�,這就又增加一份兒收入”。坐在更衣室的一位大媽說�。“原來家里的土豆、小米�����、雞蛋都賣不出去�����,因為我們出不去�,外面也少有人來�。”一位把自家土特產拿出來賣的老大爺說�����,“現在只要擺在家門口�,就有游客來買走?����!?/p>

紅色旅游發(fā)展起來了�,村民們的生活正悄然發(fā)生著變化。現在村里標著紅五星的綠皮垃圾桶隨處可見�。旅游搞起來了,村民們的覺悟也似乎一下子提高了許多,每天的生活垃圾都能自覺投放到垃圾桶里�����。村委還花錢雇了生活比較困難的幾個村民專門負責每天的街道清掃�����,活兒不累�,都能有一份固定收入。

馬家窯村的紅色旅游剛剛起步�����,村民們就得了實惠�����,日子一天比一天有了奔頭�����。大伙兒都希望上級部門能給予資金�、政策支持,多搞些基礎設施建設�����,吸引更多的游客前來。牛世偉正忙著往平遙�、西安、北京等地四處跑�����,看項目�����、拉投資�。他說�����,村里下一步要把十四個窯洞改建成農家體驗院�����,將現在的鄉(xiāng)村一日游逐漸變成兩日游�、多日游。引資28萬元建設的滑草場已經有些眉目了�。接下來還想建一個蠟像館和“3D畫展”館�����,再建一個天文瞭望臺�,爭取把馬家窯村打造成“美術寫生基地”�、“紅色教育基地”和“影視拍攝基地”。

圖為本報記者在馬家窯村采訪村民

(責任編輯:籍俊霞)